福州“海路”越走越宽广 荣膺“中国鱼丸之都”

http://www.lywxww.com 2012-11-07 20:26:20 来源:福州日报 【字号 大 中 小】

渔博会上的福州鱼丸馆

一场海洋经济盛宴的角逐,正在全国各地上演。

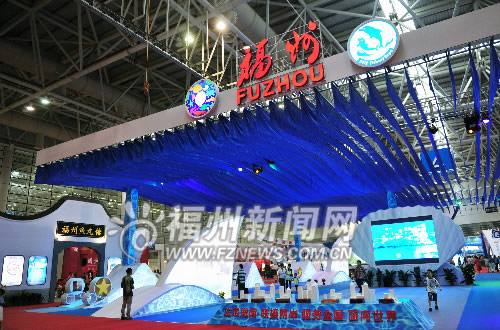

福州显然已经走在了前列:9月15日,福州被授予“中国鱼丸之都”称号,是全国唯一获得这一称号的城市。在上个月闭幕的“2012海峡(福州)渔业周暨第七届海峡(福州)渔业博览会”上,福州38项海洋经济重大项目成功签约,总投资达102.7亿元……

福州鱼丸:从手工作坊到上市公司

“吃”,是福州海洋经济印象中的一个缩影,而说到吃,不能不提到福州鱼丸。

张学荣是井大路可胜鱼丸店的老板,他告诉记者,他从爷爷辈开始做鱼丸,传到自己已经是3代了。“10年前福州还遍地都是像我们这样的鱼丸店,大超市里的鱼丸种类比较少,也都是散装的,哪像现在超市里有几个大冰柜,里面什么品种都有,包装也更加精美。”

“超市里的鱼丸多是产业化制作的,是用鱼糜加工而成的,工业化制作的鱼丸,因种类多、产量大和销售渠道广,从采购、加工到销售,福州鱼丸已经形成了‘一条龙’的产业模式。可以说,是产业化让福州鱼丸走出了小作坊,发展之路越来越宽广。”福州市海洋渔业局产业处的刘友钦介绍说,10多年前,福州市面上加工鱼丸的企业不超过10家,从业人数不超过1万人,经过这10年发展,福州鱼丸品种达数十种,全市有10万人从事鱼丸生产经营,上规模的生产企业约50家。去年鱼丸销售额达50多亿元,年产鱼丸17余万吨,占全国产量的30%以上。

继摘得“鱼丸之都”称号之后,福州鱼丸业又传来振奋人心的消息:福建滕新食品股份有限公司这个月在深交所中小板挂牌上市。从传统的家庭作坊起步,到如今拥有工业化、规模化生产的上市企业,目前福州鱼丸已经成为渔业经济发展的支柱产业之一。

海上福州战略将立足海西面向世界

海水养殖:从海带贝类到海参鲍鱼

秋高气爽的10月,沐浴着潮湿厚重的海风,沿着弯曲的公路,记者来到位于黄岐半岛深处的后才里海域,放眼望去,海面上一个个吊着网箱的渔排在港湾里错落有致地排开,一望无际,竟有一种天地交融、让人窒息的风情——这就是福州捷丰海珍品开发有限公司的养殖场。

福州捷丰海珍品开发有限公司总经理吴捷告诉记者,这些网箱里面养殖的都是鲍鱼。“我们自己养殖的鲍鱼有800多万粒,还带动了周边3000多户村民进行养殖,还有一个多月就可以收获了,现在市场上的鲍鱼价格是每公斤200多元,今年肯定能卖到一个好价钱。”吴捷告诉记者,自己的公司是2000年成立的,“一开始投资只有80万元,那时候鲍鱼还是个稀罕玩意,很少有人工养殖的,第二年公司就收回了成本,去年产值达到2400多万元,还带动了整片海域的村民致富。”

同一天,在连江黄岐的官坞村,村民林则铿正在家门口的平地上整理用于种植海带的绳子。“现在准备一下,11月中旬就能下海种海带了。”林则铿告诉记者,去年他种了12亩海带,净收入有16万元。官坞村党委书记林哲龙介绍,官坞村之前是一个小渔村,村民们靠着打渔和种红薯为生,是县里有名的贫困村,1995年村里办了集体股份制企业带领大家种海带,这几年还养起了鲍鱼和海参,村民的生活越过越红火。“2000年我们村的人均收入为5000元,去年全村人均纯收入3万元,80%的家庭年收入在8万元以上,60%的家庭年收入在10万元以上。”

连江县海洋渔业局水技站站长、高级工程师李松泉告诉记者,10年前,福州的养殖业还是以海带、贝类唱主角,这10年来,养殖业改变了粗放型的养殖模式,逐渐转向养殖鲍鱼、海参等高效益的水产品。2002年,连江全县养殖鲍鱼的面积只有133公顷,产值33.5吨;2011年已达800公顷,产量2.3万吨,产值达20亿元。

数字是枯燥的,但是光从渔民们笑眯眯的眼睛里,就能看到水天一色的温暖致富家园的倒影,这片富饶的海俨然变成了渔民们的“钱袋子”。

渔业加工:从“一把刀二把盐”到先进生产线

福州在现代渔业上大做文章,加快推进渔业转型升级,努力形成集生产、加工、流通、销售于一体的现代渔业产业体系。早期水产加工业相对比较滞后。“一把刀、二把盐、晒三天”是福州原始水产加工业的真实写照。只有一手抓养殖,一手抓深加工,现代渔业才能“两条腿走路”。官坞村最初引进了盐渍海带加工生产线,带领村民摆脱了贫困,今年1月,他们又引进了我省首条日产量超过1万公斤的海参加工生产线。预计这条生产线年内可加工淡干海参成品15吨,创产值1.5亿元。

念好念活“现代渔业经”,更要重视渔业科技创新。“今年,在福州市海洋与渔业局的推荐下,我们公司被列入福建省海洋渔业厅现代渔业‘五新’科技推广项目,还获得了资金支持,政府的支持让我们全公司上下都很受鼓舞。”日前,福清宏峰泰海珍品养殖公司副总经理杨和告诉记者。

据了解,仅在今年上半年,我市就有30家企业获得福建省海洋与渔业厅462万元的资金扶持。福州市海洋与渔业局也投入了500万元用于扶持水产品加工企业,用于新建水产加工厂项目、新技术应用和新产品开发项目、水产企业品牌推介项目,还投入扶持资金80万元,用于支持养殖新品种、新技术或新模式项目。

刘友钦介绍,目前福州海洋渔业正在稳步转型,加快结构调整,形成了捕捞养殖、专业市场、生产加工、市场营销等较为完整的产业链,走进了“镀金时代”。

(福州日报记者 任思言/文 郑帅/摄)