中国作家莫言获2012年诺贝尔文学奖

http://www.lywxww.com 2012-10-12 08:43:30 来源:新华网 【字号 大 中 小】

2010年5月11日下午,莫言先生做客新华网,与网友进行交流互动,共同探讨文学与读书。图为嘉宾与主持人合影。新华网 杨刚 摄

新华网斯德哥尔摩10月11日电(记者和苗 刘一楠)瑞典文学院11日宣布,将2012年诺贝尔文学奖授予中国作家莫言。

瑞典文学院常任秘书彼得·恩隆德当天中午(北京时间晚7时)在瑞典文学院会议厅先后用瑞典语和英语宣布了获奖者姓名。他说,中国作家莫言的“魔幻现实主义融合了民间故事、历史与当代社会”。

瑞典文学院当天在一份新闻公报中说:“从历史和社会的视角,莫言用现实和梦幻的融合在作品中创造了一个令人联想的感观世界。”

诺贝尔文学奖评委之一、瑞典汉学家马悦然在接受新华社记者专访时说,莫言是一位很好的作家,他的作品十分有想象力和幽默感,他很善于讲故事。此次莫言获奖将会进一步把中国文学介绍给世界。

莫言出生于1955年2月17日,原名管谟业,山东高密人。他1981年开始发表作品,一系列乡土作品充满“怀乡”、“怨乡”的复杂情感,被称为“寻根文学”作家。

他的主要作品包括《丰乳肥臀》《蛙》《红高粱家族》《檀香刑》《生死疲劳》《四十一炮》等。其中,《红高粱家族》被译为20余种文字在全世界发行,并被张艺谋改编为电影获得国际大奖;长篇小说《蛙》2011年获得第八届茅盾文学奖。

莫言获奖感言:我的故乡和我的文学紧密相关

2010年5月11日下午,莫言先生做客新华网,与网友进行交流互动,共同探讨文学与读书。图为嘉宾与主持人合影。新华网 杨刚 摄

新华网北京5月11日电 著名作家莫言先生11日做客新华网,与网友进行交流互动,共同探讨文学与读书。

主持人:日本诺贝尔文学奖获得者大江健三郎认为您是中国问鼎诺贝尔文学奖的人选,对于诺贝尔文学奖可以说是中国人的一个心结,您怎么看待诺贝尔文学奖与中国作家的关系?

莫言:一涉及到文学奖,话题就非常复杂,尤其是像诺贝尔文学奖在世界上这么有影响力的奖项。每年到那个时候,媒体都要拿着这个话题做一些文章,实际上跟作家的写作并没有多少关系,也有一些批评家在讽刺挖苦中国作家有诺贝尔文学奖焦虑症。这个讽刺不一定是正确的,其实有的时候我们已经忘掉了,是他们没有忘掉。以前讲一个老和尚和一个小和尚过河,老和尚背着一个女人过河,小和尚问师傅说为什么背个女人过河?师傅说我早已经把她放下,你怎么还没放下。我相信没有人会反对这个诺贝尔文学奖给中国作家,但是好象也没有说哪个作家非要努力创作来迎合这个奖,这都是毫无科学说法的,不是说我要努力,刻苦训练,本来我能跳过两米,结果跳过两米一就得奖了。文学奖有时候正好相反,你铆足劲说写一本书要获奖,那也不一定。

你没有太认真地写,很随意、很放松地写,也许写出一部不错的作品,个人发奋要得什么奖,是不可能写出好小说的,忘掉所有的奖项是所有作家最高的选择。我们也要承认,诺贝尔文学奖历史上确实评出很伟大的作家,但是也有很一般的、被遗忘的作家也得了这个奖。得奖有一百多个作家,现在真正被记住、作品还在流传的作家到底有多少个?每个读者可以想一下。所以不要把这个问题当做一个问题,最好忘掉他。至于大江康三郎先生对我的褒奖,我看成是一个前辈作家对后辈作家的鼓励,我跟他交往十几年了,他也到我们故乡去过,我们两个应该是忘年之交,又是文学同行。主要是我读了他的小说,他也读了我的小说,我们各自都在对方的作品当中读到了自己。读到了自己很多的生活经历和情感经历,读到了我们对很多问题可以引为知己的看法,他对我的表扬是我们建立在互相阅读的基础上。我个人要保持清醒头脑,不能说大江健三郎是诺贝尔文学奖获得者,说他喜欢我的作品就说明我的作品非常好。文学跟别的东西不一样,文学的选择性很强,同样一部小说,张三认为是黄金,李四认为是马粪,你不能说说是马粪的人就不对。所以谁说谁有多了不起,谁说谁多么差根本没有必要认真,每个读者都应该有自己的判断。评判一个作家最好的办法不是听别人说这个作家怎么样,而是找这个作家的书读一两本,你自己肯定会得出结论,这个到底是好作家还是坏作家。

莫言经典作品

《蛙》:新中国近60年波澜起伏的农村生育史

【内容简介】

与莫言以往小说更注重历史幻想色彩不同的是,《蛙》更接近历史现实的书写,主要讲述的是乡村医生“姑姑”的一生。“姑姑”的父亲是八路军的军医,在胶东一带名气很大。“姑姑”继承衣钵,开始在乡村推行新法接生,很快取代了“老娘婆”们在妇女们心中的地位,用新法接生了一个又一个婴儿。“姑姑”接生的婴儿遍布高密东北乡,可丧生于“姑姑”之手的未及出世的婴儿也遍布高密东北乡。姑姑一面行医,一面带领着自己的徒弟们执行计划生育政策。让已经生育的男人结扎,让已经生育的怀孕妇女流产,成了“姑姑”的两件大事。

小说通过讲述从事妇产科工作50多年的乡村女医生姑姑的人生经历,反映新中国近60年波澜起伏的农村生育史,描述国家为了控制人口剧烈增长、实施计划生育国策所走过的艰巨而复杂的历史过程。

《生死疲劳》:农民对生命无比执著的颂歌和悲歌

【内容简介】

莫言怀抱华美颓败的土地,决意对半个世纪的土地做出重述。莫言郑重地将土地放在记忆的丰碑前,看着它在历史中渐渐荒废并确认它在荒废中重新获得庄严、熔铸、锋利。

《生死疲劳》是一部向中国古典小说和民间叙事的伟大传统致敬的大书。在这次神圣的“认祖归宗”仪式中,小说将六道轮回这一东方想象力草灰蛇线般隐没在全书的字里行间,写出了农民对生命无比执著的颂歌和悲歌。

地主西门闹一家和农民蓝解放一家的故事充满了吊诡和狂热,唏嘘和罹难。当转世为人的“大头儿”终于执著坚定地叙述时,我们看到了一条生气沛然的人与土地、生与死,苦难与慈悲的大河,流进了我们的心田。

在莫言对伟大古典小说呼应的那一刻,聆听到了“章回体”那最亲切熟悉的大音;莫言承受着生死疲劳的磨砺以及冤缠孽结,将中国人百感交集、庞杂喧哗的苦难经验化为纯美准确的诗篇,祈祷祖国庄严、宁静、祈望人类丰沛的生命祥和、自然。

【内容简介】

这是一部小说,我不为对号入座者的健康负责。小说中的事件,只不过是悬挂小说人物的钉子。事过多年,蒜台事件已经陈旧不堪,但小说中的人物也许还有几丝活气。

在新的世纪里,但愿再也没有这样的事件刺激着我写出这样的小说。

中国当代著名作家莫言,以其独特的创作技巧,在中国文坛享有盛誉,至今他已发表的长篇小说近十部,中短篇小说上百篇。他的小说以其斑斓的色彩,新奇的感觉,丰厚而独特的意象,推出一个类似于马尔克斯的马孔多小镇的高密县东北乡的艺术世界,以至有的评论家评论说,莫言就是中国的加西亚·马尔克斯。对乡村生活的记忆是莫言许多文学作品的素材和背景。

《红高粱家族》:东北高密乡抗击日本侵略者英雄悲壮的舞剧

【内容简介】

《红高粱家族》是莫言向中国当代文学奉献的一部影响巨大的作品,被译成近二十种文字在全世界发行。他在《红高粱家族》中创造了他的文学王国“高密东北乡”,通过“我”的叙述,描写了抗日战争期间,“我”的祖先在高密东北乡上演了一幕幕轰轰烈烈、英勇悲壮的舞剧。“我”的家族里的先辈们,爷爷、奶奶、父亲、姑姑等,一方面奋起抗击残暴的日本侵略者,一方面发生着让子孙后代相形见拙的传奇般的爱情故事。书中洋溢着莫言独有的丰富饱满的想象力、令人叹服的感觉描写,并以汪洋恣肆之笔全力张扬中华民族的旺盛生命力,堪称当代文学中划时代的史诗精品。

那些与诺奖“擦肩而过”的中国作家

鲁迅——

早在1927年,就收到自己的学生台静农的信件,提到鲁迅作为诺贝尔文学奖候选人的事情。鲁迅信中说:“我觉得中国实在还没有可得诺贝尔奖赏金的人,瑞典最好是不要理我们,倘因为黄色脸皮人,格外优待从宽,反足以长中国人的虚荣心,以为真可与别国大作家比肩了,结果将很坏。”

老舍——

据老舍的儿子舒乙先生透露,老舍在1968年被提名诺贝尔文学奖,在入围者到了最后5名时还有他。最终,秘密投票结果的第一名就是老舍。那年,瑞典方面通过调查得知老舍已经去世,于是日本的川端康成获奖。

沈从文——

诺贝尔文学奖终身评委马悦然曾透露,1987、1988年诺贝尔文学奖最后候选名单之中,沈从文入选,而且沈从文是1988年中最有机会获奖的候选人。但那时,沈从文刚刚离世数月,因此与诺贝尔文学奖失之交臂。

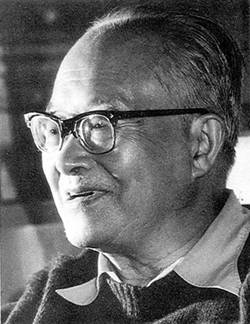

10月11日,中国作家莫言获得2012年诺贝尔文学奖。 这是莫言的资料照片(2011年9月6日摄)。 新华社发(李晏 摄)

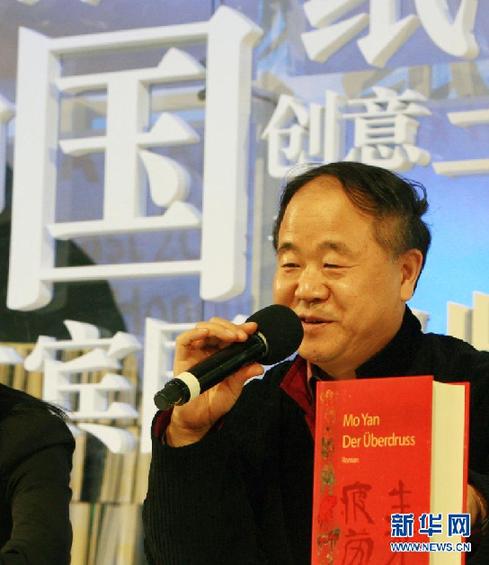

这是莫言在德国第61届法兰克福国际书展上出席其作品《生死疲劳》见面会(2009年10月15日摄)。 新华社记者 罗欢欢 摄

这是莫言(右)在第九届北京国际图书博览会上与记者、观众座谈(2002年5月24日摄)。 新华社记者 李明放 摄

这是在第八届茅盾文学奖颁奖典礼上,中国作家协会党组书记李冰为获奖作家莫言(左)颁奖(2011年9月19日摄)。 新华社发(李方宇 摄)