畲风古韵如何留存

http://www.lywxww.com 2014-06-20 08:09:42 来源:福建日报 【字号 大 中 小】

□蓝云 陈雁真 刘其燚 文/图

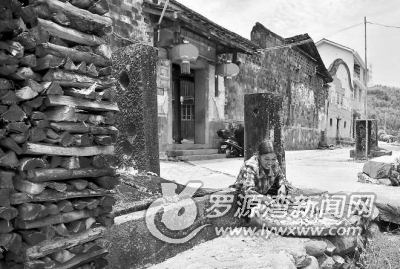

留守老人雷荣妹在雷家大院门前晒甜笋。雷家大院也是清代古建筑。

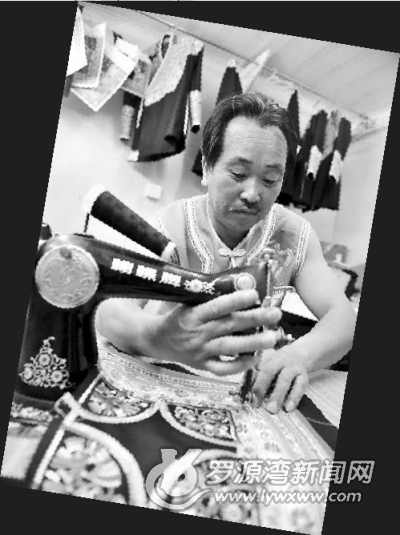

蓝伙仁师傅赶制凤凰装。

古式的建筑、神秘的祖图、激越的山歌、典雅的凤凰装,还有质朴的苎布织染缝纫技艺和哭嫁、迎亲、祭祖、吃乌饭等独特习俗……如果你想品味纯正的畲风古韵,罗源县霍口乡福湖村或许符合你的念想。

栖息在鳌江畔,福湖清丽而静谧,古村落有500多年历史,2006年入列福州市首批民间文化艺术之乡。村中人口171户693人,94%是姓蓝、姓雷的畲民。行走在城镇化进程的当下,这个民风淳朴、风情浓郁、积淀深厚的畲家村寨,同样承受着民族文化、乡风民俗渐行渐远的酸楚。

6月14日,听说我们要到福湖采访,回村探亲的外嫁女阿香姐主动当起了向导。

隐匿的渡舟

“那就是霍口大桥,桥下是鳌江,过了桥就进村了。”顺着阿香姐指点的方向,一座三曲拱桥赫然在目。桥那端,绿油油的水田在艳阳下泛着点点金光;猫腰劳作的是清一色农妇,三三两两的,无人穿着民族服饰;农舍慵懒地依偎在田尽头,背景是缠绵逶迤的青山。

霍口大桥总长149米,1982年1月通车。“在此之前,人们出入福湖全靠一只长约8米的木船来回摆渡。”阿香姐回忆道,“那时,艄公每年一换,由村民自愿报名、集体举荐产生,艄公吃住都在渡船上,24小时为乡邻服务,不收一分钱。哪怕只有一两名渡客、哪怕是深更半夜,艄公都会欣然撑篙,决不怠慢,他们的酬劳不过是从家家户户筹集来的少许谷物。”

当年,不少村民的农田在对岸的溪前洋一带,因此渡口每日人头攒动、人来人往,两岸之间不时地酬唱应答,好不热闹。有时渡客多了,一艘船装不下,怎么办?淳朴的畲家人总是优先礼让外来客。况且福湖汉子哪个不识水性?若是夏日,荷锄晚归的农人索性脱去对襟褂子,头顶衣裳、手执农具,或浮水劈波或踩浪过溪,幻作夕阳下一幅喜感十足的“农家乐”画卷。

大桥的建成,极大改善了当地的交通状况,也彻底改变了村民的出行习惯。如今,渡舟早已隐匿,桥下只剩下古渡口静默不语。“当年,少不更事的我跟随父母回乡,总觉得十多分钟的摆渡太漫长;而今才体会到,记忆中的故乡正是用摆渡这种特殊的方式、隆重的礼仪来迎接归来的游子和远道的客人。”从小在外求学的畲家女宁宁,对故乡有着别样的情感。昔日的场景在她的叙述中渐渐清晰起来:艄公伫立船头,一竿深一竿浅地划着,一串串山歌漫出胸膛。请对歌是畲家人热情待客的习俗之一,遇上“有来头”的访客,村民们岂愿放过,没完没了地抛出拦路歌、问候歌、赞美歌、邀请歌,挑逗来者的歌兴,旋即,精彩的盘歌上演了,一唱一和地,船儿徐徐靠近鹅卵石如雪、百合花成簇的河岸……

渐稀的歌声

“畲家人对歌讲究即兴编唱,歌词既要贴切,又要押韵,所以比拼的不仅是嗓子亮,还有‘肚才’多。但现在,别说唱畲歌的人,就是说畲语的村民都慢慢少了。畲族没有文字,全靠畲歌、畲语等口头形式来传承民族文化和乡土文学,这可不是小问题!”阿香姐一席话又把我们拉回了现实。

经过悄无声息的村文化站时,阿香姐停住了脚步。“以前,这里的乐器声似乎从来就没有停止过。干完农活回家的大人经过这里,就提溜着农具进来了;放学了,戏耍的孩子也会拎着书包循声改道。”人越聚越多,畲歌畲舞就在欢声笑语间,不知不觉地传习下来,“常常是六七个初中生一凑,就敢组织一场文艺演出,从村里巡回演到镇上,有模有样”。

在刚完成电路预埋等收尾工程的畲族主题公园里,阿香姐说起了以前的“业务文化生活”。没电的山村夜晚并不漆黑、寂寥,总有人拿出上山砍剥的松芯在空埕地上点亮,老老小小带上活计团团围坐,接苎麻、剪纸、绣花的当口,你唱我对,卸下一天的辛劳。特别是到了畲族的传统节日农历“三月三”,这天,村里就跟过年一样,女人们早起精心打理凤凰髻,汉子们也放下农活,穿上新衣来到岸边、树下、宗祠前,以歌会友或者寻找心上人。勤劳的阿姆还采撷乌稔树叶炊制喷香的乌饭,款待宾客,以驱邪祈福怀宗睦族。“如今三成村民外出打工,听歌的人少了,年长的歌手自然没了激情。每年‘三月三’,县里虽然都会组织一场畲族·风民俗文化旅游节活动,可一台歌舞、一盆乌饭,总让人觉得多了些人为策划的痕迹,少了点带着泥土和青草的芳香。”阿香姐神情幽幽。

淡出的凤凰装

阿香姐娘家在蓝家大院。蓝家大院建于2个世纪前,四扇七柱,单檐硬山顶。立柱下的石墩、木窗上的雕花、橱柜上的拉锁、主厅里的匾额……诸多细节诉说着清式的风韵。一两户留守的老人点燃了木柴烧大灶,空落落的高宅深院荡起了袅袅炊烟。

大院一侧就是罗源县畲族服装保护基地。凤凰装是畲族女性服饰的精粹,红头绳扎的长辫高盘于头顶,象征着凤头;衣裳、围裙镶上各色彩线绣出的斑斓花边,象征着凤凰的羽翼;扎在腰后随风扶摇的腰带,象征着凤尾;佩于全身叮当作响的银饰,象征着凤鸣。1975年,以福湖为代表的罗源凤凰装被原国家民委确定为全国畲族代表装。

阿香姐把一位身穿凤凰装的靓女拉到我们面前:“她叫蓝用艳,为了凤凰装放弃了高薪。”蓝用艳本在新加坡务工,每月有近2万元的收入,打小时候起就喜欢穿着凤凰装上台表演,听说村里设立了畲族服饰陈列馆就回来了,在基地里推介畲族服饰文化。“可惜现在的工作工资低,下个月我还得去新加坡,当然,一定回来!”纠结二字写在她的脸上。

基地有家制衣坊,56岁的蓝伙仁师傅正细细地缝着花边。在爷爷和爸爸飞针走线的耳濡目染下,蓝伙仁十几岁就能熟练剪裁、缝纫、绣花。一套传统畲服至少要赶工3天。“只要眼不花、手不抖,我就会坚持下去,真的很想把这些年琢磨出的技艺教给有心人。但现在看来,祖祖辈辈相传的老手艺只能传到我这儿了。”蓝伙仁摇了摇头,儿子在上学没空也没兴趣学;他先后带过6个徒弟,只有1人出师。全县说是有160多个畲服裁缝,真正在做的只有十几个。

“凤凰装正在慢慢淡出畲家人的生活,多数村民也就备个一两套,只在传统的民族节日以及婚嫁、聚会、表演等场合,才盛装示人。盘个凤凰髻要个把小时,现在谁还有这闲情逸致?”阿香姐叹息道,“而我小时候,阿姆阿婆们每天晨起后总是一边生火做饭,一边盘发梳妆,燃柴的火焰映红了她们的面庞和衣襟上的花边,那一幕永远定格在我的脑海里。”

原文链接:http://fjrb.fjsen.com/fjrb/html/2014-06/20/content_747011.htm?div=-1